La Tribu del Trueno: los motoristas kamikazes japoneses

/En los años 50, los pilotos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial se echaron a las calles en busca de su dosis diaria de adrenalina. Adictos a la velocidad y propensos a la violencia, fundaron la pandilla de moteros más temida de Japón, cuya leyenda circuló salvaje durante más de tres décadas.

Les habían entrenado para morir con honor, estrellando sus aviones al grito de «¡Banzai!» para mayor gloria del Imperio. Ninguno de ellos albergaba la esperanza de regresar a casa, pero la rendición incondicional de Japón en 1945 les obligó a vivir con humillación los rigores de la posguerra. La mayoría arrastraba secuelas psicológicas que les incapacitaba para adaptarse a la nueva realidad de un país cautivo y en pleno proceso de occidentalización. Al igual que ocurría en Alemania, los jóvenes se dejaban seducir por las sensuales sonoridades del jazz y del boogie, ante la perpleja mirada de quienes juraron bandera en la Batalla del Pacífico. Se sentían ultrajados por la misma sociedad que les educó para ser mártires y ahora les exigía que fueran dóciles y productivos, cargando sobre sus hombros con la responsabilidad del milagro económico.

La punta de lanza fue la industria del motor. Hasta ese momento, Honda solo fabricaba componentes, Suzuki hacía telares, Kawasaki maquinaria pesada y Yamaha instrumentos musicales pero, gracias a la influencia extranjera de Harley-Davidson y la frenética actividad de las cadenas de montaje, surgió en Japón una creciente comunidad de fanáticos de las motocicletas. Consumo, ruido, velocidad y tecnología: los ingredientes de la modernidad, los mismos del rock’n’roll. Arrancaba la segunda mitad de los años cincuenta y tan solo era cuestión de tiempo que irrumpiera la primera guitarra eléctrica.

LA BANDA DE MOTORISTAS PROTAGONISTA DE CRAZY THUNDER ROAD (SOGO ISHII, 1980)

Dispuesto el escenario, centrémonos en el elenco protagonista: una auténtica legión de parias e inadaptados que todavía anhelaban sus aspiraciones ultranacionalistas. En cuanto posaron sus ojos sobre James Dean y Marlon Brando, se apropiaron de la figura del idoru como versión autóctona del rebelde sin causa, bajo cuya superficie latía una pulsión mucho más autodestructiva. Al principio se hicieron llamar Kaminari-Zoku, la Tribu del Trueno, en referencia al estruendo tan característico que brotaba de los tubos de escape de sus motos. «Máquinas rugientes» que encarnaban el ideal poético del futurismo italiano «adornado con gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo». La horquilla delantera y los manillares muy altos imitando a las choppers estadounidenses y carenados de gran tamaño y, a menudo, inclinados hacia adelante, similares a los de los racers británicos. Guardabarros y tanques de gasolina luciendo el emblema del Sol Naciente para alumbrar «una nueva belleza, la belleza de la velocidad» con la que soñó Marinetti y que encajaba a la perfección con la idiosincrasia de los pilotos suicidas de antaño.

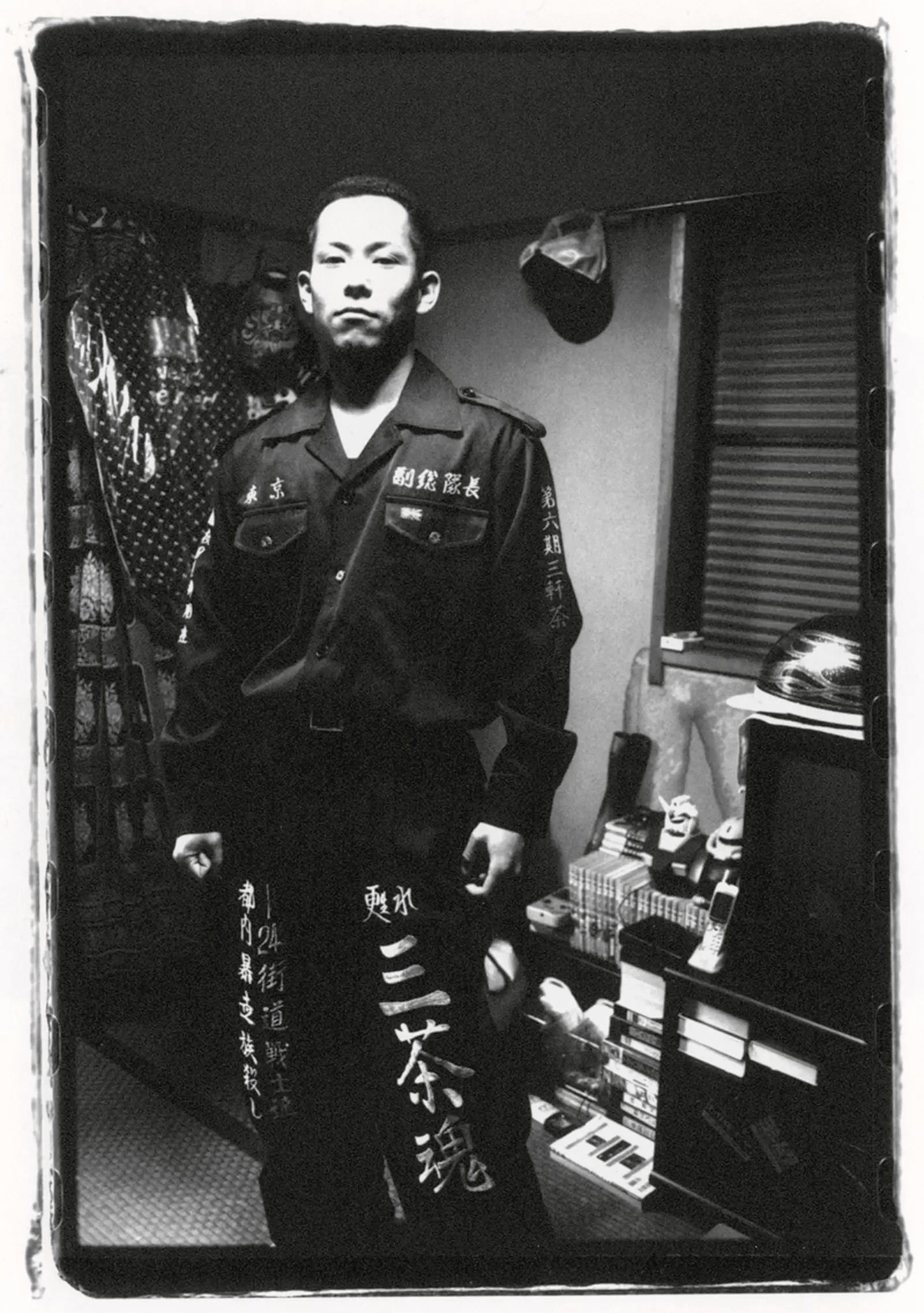

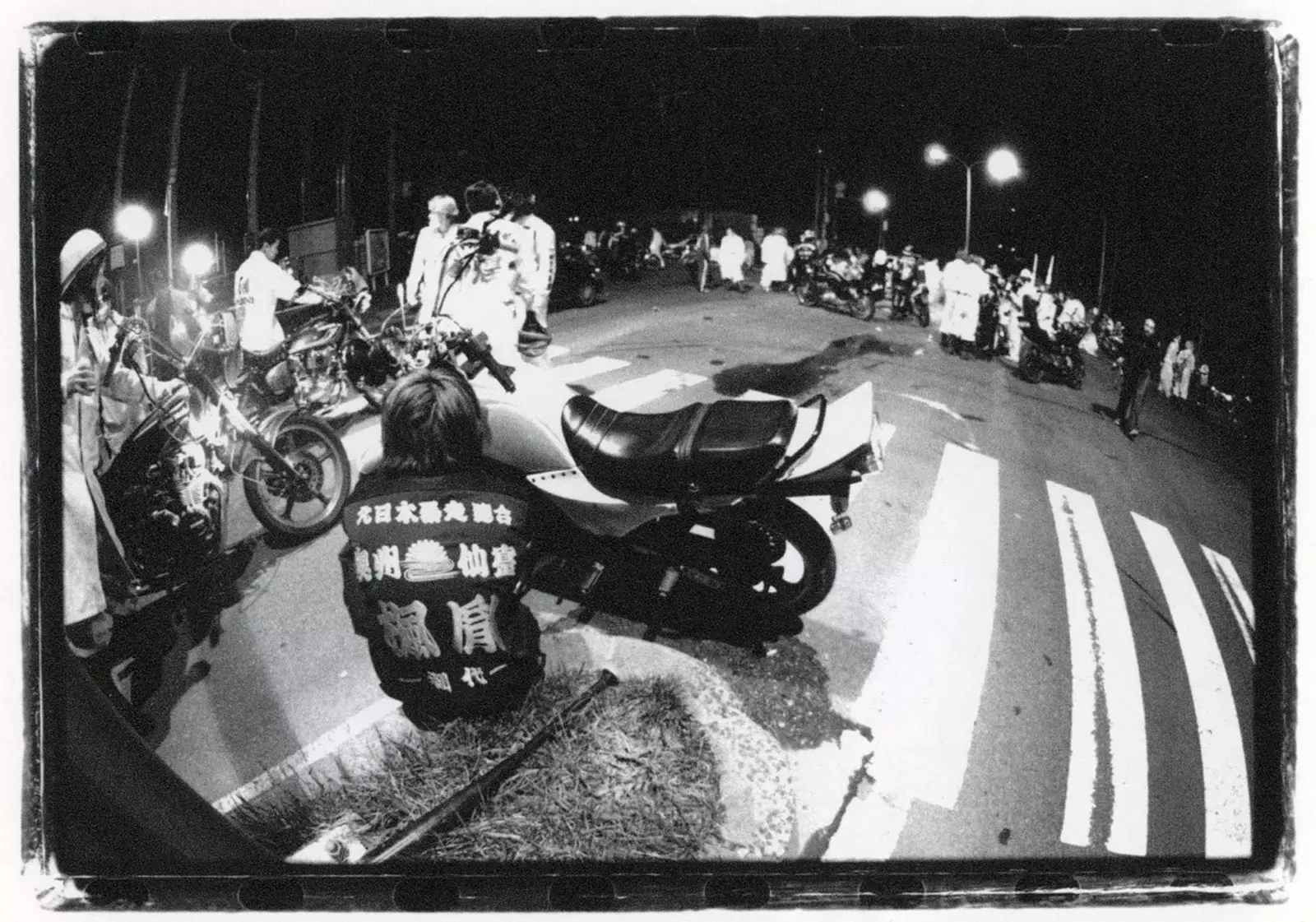

En su etapa de apogeo, los clanes de moteros sumaban 40.000 miembros desplegados por todo el país como si se tratara de un ejército. Incluso contaban con su propio uniforme: el tokkō-fuku (cuya traducción literal es “ropa de ataque especial”), un mono inspirado en los utilizados por los obreros y los aviadores de la Segunda Guerra Mundial. Auténticos “trajes de asalto” bordados con lemas personalizados, logotipos de pandillas, kanji y banderas imperiales, que reflejaban la compleja red de alianzas y rivalidades internas. Entre sus filas predominaban los nostálgicos que se aferraban al código del Bushido e imponían castigos ejemplares a quienes se desviaban del Camino del Samurai, pero su autoridad se vio cuestionada en cuanto el narcotráfico y la venta de armas se impusieron como los principales medios de subsistencia. Las posturas se radicalizaron y los enfrentamientos se volvieron cada vez más habituales y sangrientos, suponiendo para muchos la vía de entrada al crimen organizado, momento en el que los medios de comunicación popularizaron el término bosozoku para referirse a ellos: la Tribu de la Velocidad Violenta.

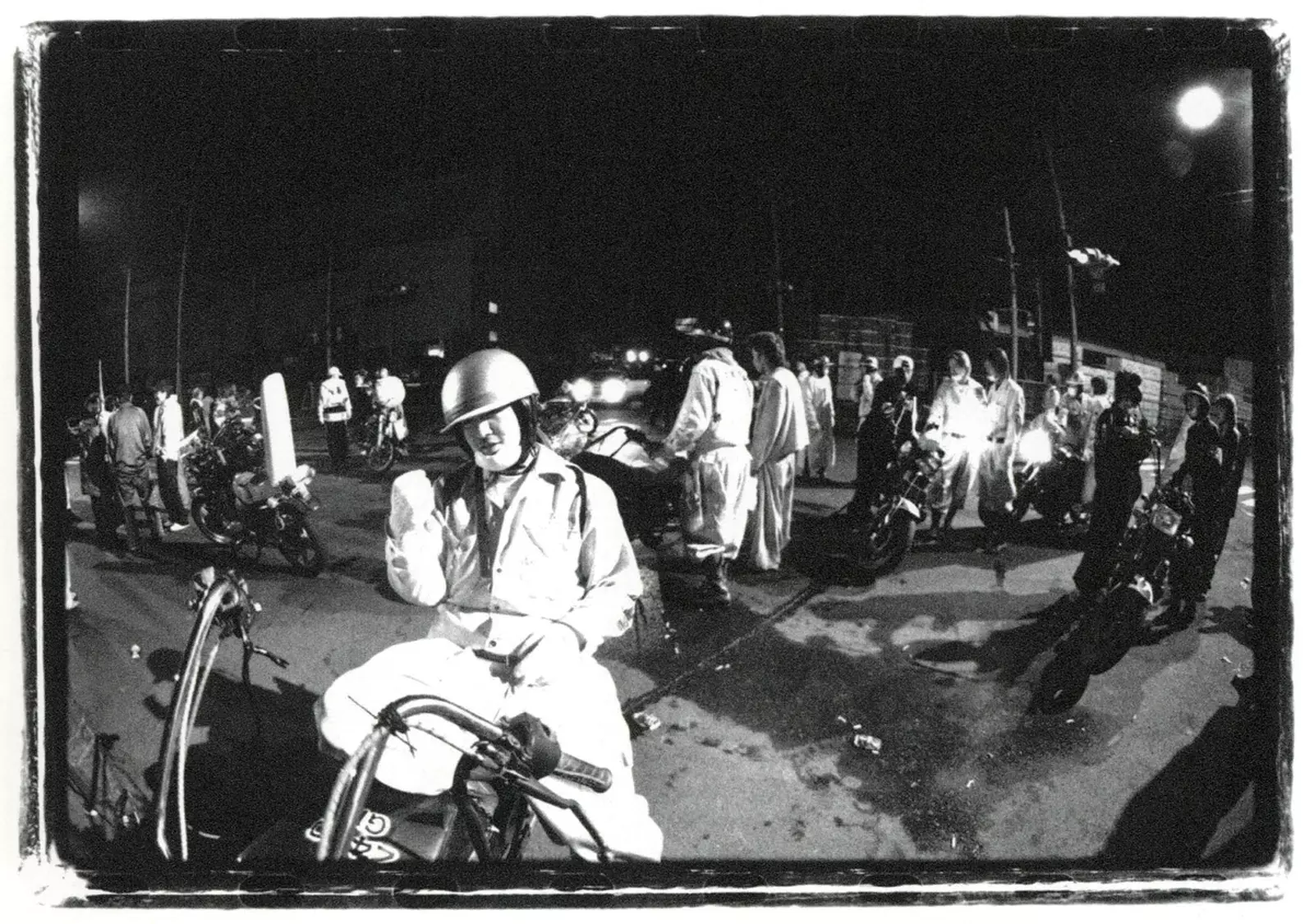

Sin lugar a dudas, el hito más relevante de aquel periodo se filmó en 16mm y en blanco y negro. Décadas más tarde, su título, God Speed You! Black Emperor (1976), inspiró al colectivo de post-rock canadiense del mismo nombre y sigue vigente como un título esencial del cine independiente japonés de bajo presupuesto. El impactante documental de Mitsuo Yanagimachi sigue a los Black Emperor, una facción bosozoku marcada por un código de disciplina estricto, una infraestructura paramilitar y una estética desafiante y audaz que incluye bandanas, cejas afeitadas y el uso de la esvástica como insignia.

La crudeza de sus imágenes resulta especialmente impactante al mostrar el enfrentamiento de la banda con las autoridades, situándonos en los instantes previos, antes de que los motores se enciendan y una tormenta de faros brillantes inunde la pantalla con el sonido de riffs de guitarras eléctricas y tambores abrasadores. Pero si por algo resulta especialmente reveladora es por atreverse a capturar una reunión del clan en la que los nuevos reclutas discuten sus antecedentes: casi todos son jóvenes desempleados de clase trabajadora, menores de 20 años y que buscan desesperadamente un sentido de comunidad e identidad. «Vivo en un túnel. Sin hogar», dice uno; «Nunca he ido a la escuela», añade otro.

akiko Wada de Stray Cat Rock: Delinquent Girl Boss (Yasuharu Hasebe, 1970)

Famosos por su conducta temeraria y su violenta, los bosozoku se erigieron como una de las temáticas contraculturales más en boga del cine japonés durante los años 70. A rebufo del inesperado éxito de una modesta producción de Roger Corman titulada The Wild Angels (1966), los estudios Nikkatsu estrenaron Stray Cat Rock: Delinquent Girl Boss (1970), protagonizada por Akiko Wada y Meiko Kaji como líderes de una banda de moteras que se ve involucrada en la trama de un grupo yakuza para amañar combates de boxeo. Partiendo de esa premisa, se suceden las peleas a navajazos y las persecuciones vertiginosas a ritmo de rock psicodélico que dieron pie a cuatro secuelas en apenas un año. Cineastas de guerrilla, como Teruo Ishii y Sogo Ishii, se sumaron a la fiebre grindhouse con Detonation! Violent Games (1976), relectura en clave ultraviolenta de West Side Story (1961), y Crazy Thunder Road (1980), cuyos ecos distópicos a lo Mad Max (1979) resuenan en la obra maestra de Katsuhiro Otomo.

En Akira (1988), los delincuentes juveniles también siembran el caos a lomos de sus motocicletas futuristas, blandiendo tuberías y cócteles molotov como jinetes postapocalípticos. Demenciales chicos acelerados que consumen anfetaminas para deambular por las calles de Neo-Tokio, a imagen y semejanza de los que camparon a sus anchas durante los años ochenta y que, en muchos aspectos, resultaban tan intimidantes como los describe el manga y la película. En la visión de Otomo, los motoristas se enfrentan a la policía y participan en disturbios antigubernamentales, haciendo de las calles su patio de recreo y oponiéndose a cualquier figura de autoridad que se interponga en su camino.

FOTOGRAMA DE AKIRA (katsuhiro otomo, 1988)

En la actualidad, las cosas han cambiado mucho. Los bosozoku más veteranos se burlan de las generaciones más jóvenes por usar casco y montar en scooter. La vieja guardia acabó diezmada por las redadas policiales y la recesión económica que provocó la crisis del petróleo de los años 90 acabó por desanimar al resto. Por si fuera poco, el estigma que arrastran por su pasado afecta incluso a su indumentaria. En 2002, un tribunal de Osaka ordenó que se confiscarán los tokkō-fuku que usaban unos motoristas locales, alegando que inspiraban “miedo en los vecinos y animaban a la conducción temeraria”. Un ex-miembro de los bosozoku elevó una queja al Supremo para declarar inconstitucional la ordenanza. Tampoco sirvió de mucho: hoy en día aquellas prendas forman parte de las colecciones de streetwear para Gucci, Prada, Burberry o Junya Watanabe, desprovistas de su significado original.

El bosozoku de la vida real agrupa a los “Emperadores Negros” como se ve en God Speed You! black Emperor (1976)