La última «cantadora» de crímenes terroríficos

/Tenía la voz quebrada y la piel del rostro envejecida. No se sabía los años que podía tener, pero sin duda debían ser muchos. Los sorprendidos periodistas que la encontraron en el Madrid de 1935, en su centro, la zona de Bilbao, frente al antiguo Café Comercial, a la salida del metro (un lugar habitual para charlatanes, vendedores de productos imposibles o agitadores) y en plena República y su insistencia en la llegada de la «modernidad», se quedaron de piedra cuando la vieron desplegar sus terribles cuadros. El reportaje salió publicado en la revista Crónica el 3 de febrero de aquel año: «Cincuenta años caminando. Cincuenta años, durante los cuales no me he separado nunca de mi cartelón. Con este llevo mi año, y pronto tendré que cambiarlo. Ahora la gente quiere novedades», confesó aquella mujer, la última exponente de un oficio casi ancestral.

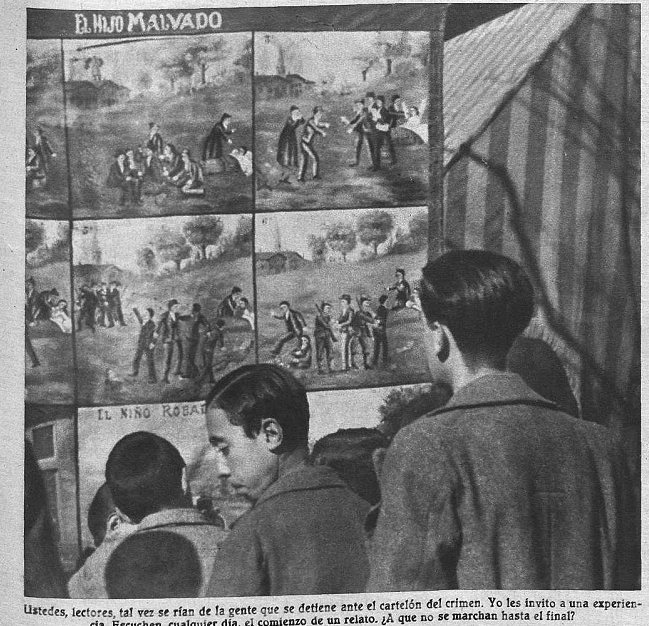

Reportaje de la revista Crónica titulado «Crímenes, raptos, secuestros y amores» y donde vemos a la última narradora de historias asombrosas

Aquella última contadora de cuentos, que definía lo que hacía como «cantar», parece una figura del pasado, pero de un pasado remoto. En ilustraciones y grabados antiguos los hemos visto de pueblo en pueblo, desplegando cartelones en los que narraban historias morbosas, amores perdidos o gestas caballerescas. Su público, principalmente, eran los analfabetos y pertenecía al paisaje popular, a esos oficios ya desaparecidos. Desde la Edad Media lo venían haciendo. Luego, se esfumaron. O casi, porque durante la República pudieron verse a algunos. Ella, posiblemente, fue la última.

Tres años antes, quizás la misma persona, fue vista otra en la calle Alcalá, con sus cartelones apoyados en una pared. A gritos, contaba horribles crímenes sucedidos en Barcelona. La revista Estampa, en un artículo publicado el 16 de enero de 1932, la entrevistó en una pieza titulada «El cartelón de los crímenes»: «No fui yo la que inventó esto del cartelón, fue mi marido, que estaba siempre en todo y era un hombre cabal. Cuando él cantaba, su voz era preciosísima y llenaba la calle. Corrimos, juntos, tierras y más tierras en tren y sobre una bestia. Toda España, de Extremadura a la Sierra de Alcaráz, de Cádiz a las Vascongadas. Más de veinte mil leguas», le contó aquella mañana a los periodistas.

La Glorieta de Bilbao, justo frente al café Comercial, era un lugar habitual para charlatanes, vendedores de productos imposibles o agitadores. En la imagen, vendedor de crecepelo frente al café Comercial (Madrid, 1910)

Reportaje de la revista Estampa «El cartelón de los crímenes»

Se quejaba del descenso de público y, sobre todo, del acoso de la policía: «Ahora esto está muy decaído. Antes, cuando yo iba por el mundo con mi marido, era otra cosa. El cantar era mejor para el público. Yo no puedo cantar, y harto hago con darles coba a los guardias que vienen a echarme de las esquinas», confesó.

Verla en aquel Madrid, en pleno centro, parecía una broma del tiempo. El artículo seguía y afirmaba que «la viejecita conoce toda España. ¿Que un crimen horrendo ha sido cometido en un pueblecito manchego? Pues la buena mujer, paso a paso, llega al lugar del suceso. Allí es de todas las tertulias de comadres, de todos los corrillos, de todos los cotilleos».

Se documentaba, mucho o poco, pero lo hacía. Y sabía que los asesinatos vendían, contando sus detalles, que exageraba y escenificaba. Te miraba a los ojos y gesticulaba. El público pedía sangre:

«¿Sabe usted que la María oyó los gritos del niño, y que le pareció ver algo así como la imagen transparente de un ángel que bajaba del Cielo?—murmura una vieja.

—Seria para llevarse el alma del inocente —responde una moza, con el cántaro en la cadera».

Su última historia, la que contó en Barcelona, describía los terribles secuestros de niños en los que según ella intervinieron brujas y hechiceras, sacrificios de niños a la luz de la luna, sangre nueva en el interior de una cueva. Su voz y su rostro. Y un puntero, con el que iba guiando la narración ante el público que no dejaba de asombrarse. Ponía voz de ultratumba y todos enmudecían:

«—¿Y cómo se le ha ocurrido a usted venir a Madrid? —pregunto a mi venerable compañera de oficio.

—¿Y por qué no iba a venir? ¿Qué cree usted, que porque aquí se venden muchos periódicos, muchas revistas, y hay cines y aparatos de radio, no puedo tener mi público? Pues sepa usted que en todos los barrios, incluso en esos donde viven la aristocracia y los señores con dinero, tengo parroquia».

Luego, se fue con su cartelón, a bordo de un tren o a lomos de una bestia.