«¡No somos delincuentes juveniles!»

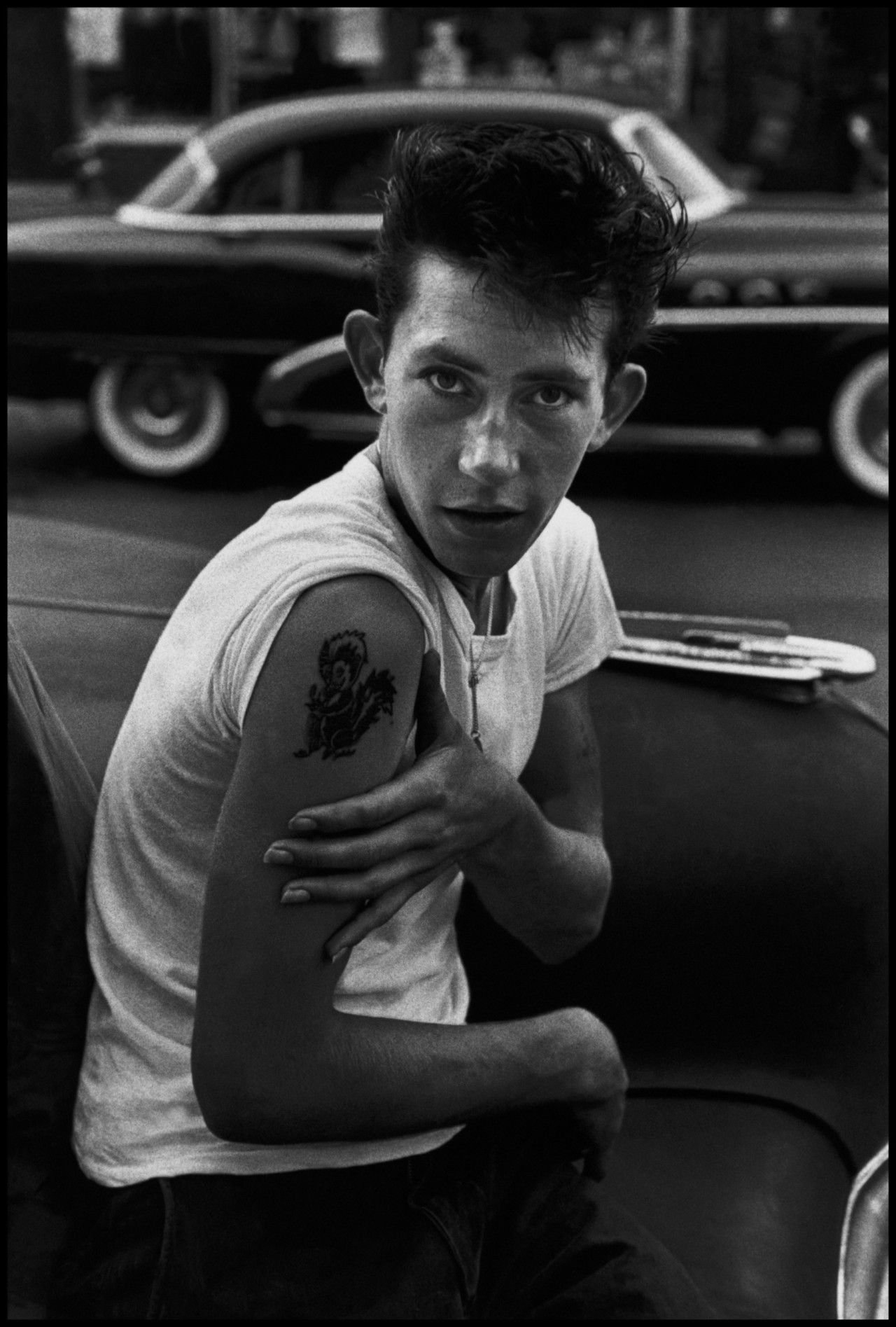

/FOTOGRAFÍA: Carl Purcell/Three Lions/Getty Images (NUEVA, YORK, 1955)

En los años 50 existían más de 10.000 bandas callejeras en los EEUU. La mayoría de sus miembros eran hijos de inmigrantes: irlandeses y latinos, pero también asiáticos y afroamericanos que solían reunirse en los esquinas de las calles para marcar su territorio e improvisar letras contra sus enemigos. Un tipo de música grupal, sin acompañamiento instrumental, similar a las canciones que entonaban los presidiarios durante sus jornadas de trabajos forzados, mitad góspel y mitad blues: lo llamaron “doo-woop”.

En 1957, Frankie Lymon obtuvo un éxito arrollador con I’m Not a Juvenile Delinquent. Era su quinto single con The Teenagers, una banda juvenil que había formado junto a sus hermanos y un par de amigos del barrio. En apariencia se trataba de una canción melódica bastante inocente pero, como veremos a continuación, su letra se hacía eco de una realidad bastante más dramática. Por esos años, las pandillas callejeras ya habían adoptado el rock and roll como su nuevo grito de guerra y trasladaban sus broncas de la calle a los salones de baile. El rock and riot (de “tumulto”) propició que los nuevos pasos de moda se contagiaran de la clase de violencia coreografiada que Robert Wise filmaría en tecnicolor para West Side Story (1961).

A los diez años, Frankie Lymon perteneció a una pandilla callejera que se dedicaba a trapichear con droga y cometer pequeños hurtos

Concebida como una versión moderna de Romeo y Julieta, la película narra el enfrentamiento de dos bandas callejeras que se disputan la hegemonía de un vecindario neoyorkino, pero era extrapolable a otras latitudes. En lo que a la isla de Manhattan se refiere, los italianos dominaban los barrios de East Harlem y Little Italy, los irlandeses Hell’s Kitchen, los alemanes Yorkville, los chinos Chinatown y los judíos el Lower East Side. El problema se agravaría al finalizar la II Guerra Mundial, cuando la ciudad recibió una nueva ola de inmigrantes afroamericanos procedentes de los estados sureños y a portorriqueños del Caribe que acudían a la llamada del sector industrial. Y a pesar de que los esclavos negros que habían llegado a Nueva York durante el siglo XIX como ciudadanos libres pudieron asentarse en Harlem de manera pacífica, los recién llegados tuvieron que enfrentarse con el nuevo clima de tensiones raciales.

EXTRACTO DE UN ARTÍCULO SOBRE LA BANDA LATINA ‘LOS GAVILANES’ DE SAN FRANCISCO, TRAS RENUNCIAR A LA VIOLENCIA E INSCIBIRSE EN EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL ‘YOUTH FOR SERVICE’.

Aunque la mayoría de los habitantes de estos “barrios de segunda generación” se sentían plenamente integrados en la sociedad norteamericana, conservaron la lengua y costumbres de sus padres negándose a renunciar de la identidad cultural de sus ancestros. Los emblemas que lucían los pandilleros en sus chaquetillas buscaban reforzar los lazos de pertenencia a una comunidad, lo que en cierto modo los convierte en los precedentes directos de las camisetas de las bandas de rock. No en vano, la problemática de la delincuencia juvenil que afectaba al país de costa a costa, se había convertido en trendin topic para la industria del espectáculo, siempre dispuesta a sacar tajada de la publicidad gratuita de los noticiarios. Al instaurarse la figura del greaser como estereotipo sensacionalista del rock and roll, la persecución al género musical cobró nuevas dimensiones.

«Me uní a una pandilla y descuidé aún más mi aspecto/ Robamos caramelos, cigarrillos y chicles/ Pensábamos que la ley era estúpida y nosotros la hostia —cantaba desafiante Phil Johns en Ballad of a Juvenile Delinquent (1960)— Conocí a otros chavales más tarde/ Y robamos un buen coche/ Rulamos por ahí hasta que nos lo cargamos/ Creíamos que nos lo montábamos bien/ Dormíamos durante el día, vagábamos por la noche/ Errábamos por las calles, buscando pelea/ Robando, apostando y bebiendo/ No aspirábamos a mucho/ Porque todos éramos delincuentes juveniles/ Atracamos un garito de las afueras/ Fue entonces cuando nos trincaron…»

De manera soterrada, aquella música sembró la semilla del descontento que germinaría en la ambigüedad moral y sexual de los años sesenta. Nacido a los márgenes del american way of life, se convirtió en la banda sonora de la insatisfacción juvenil y abrió el debate sobre la discriminación racial y las grandes desigualdades sociales que existían en el país. Representaba, en definitiva, la imperiosa necesidad que sienten los jóvenes de construir su propio futuro, de experimentar y equivocarse por sí mismos, ajenos a las miradas por encima del hombro de sus mayores. Naturalmente, el siguiente paso sería criminalizar cualquier atisbo de disidencia, como ilustran las siguientes fotografías de Carl Purcells. La máquina del fango se puso en marcha retomando la línea sensacionalista inaugurada por films como Semilla de maldad (1955) y ¡Salvaje! (1953) en los que se caracterizaba a sus protagonistas como individuos violentos y antisociales.

Para el fotógrafo Bruce Davidson, encargado de retratar a los miembros de una banda juvenil de Brooklyn llamada ‘The Jokers’, «toda aquella rebeldía juvenil no iba contra la iglesia, la comunidad o sus familias, si no contra todos a la vez porque se sentían abandonados. La mayoría de aquellos chavales eran realmente pobres. No vivían en la calle, pero sí en hogares disfuncionales». Convivió con ellos durante la primavera de 1959: él tenía veinticinco y ninguno de los integrantes había cumplido la mayoría de edad. El estado de de ánimo, tensión y vitalidad sexual que transmite sus imágenes refleja también parte de su temeridad e inocencia, razones por las que algunos de sus protagonistas no vivieron para contarlo.

El rock and roll representaba la imperiosa necesidad de los jóvenes de construir su propio futuro, de experimentar y equivocarse por sí mismos, ajenos a las miradas por encima del hombro de sus mayores

Cartel promocional de Adolescentes del espacio exterior (1959)

En el contexto de la Guerra Fría proliferaron las películas de ciencia-ficción que explotaban el temor soviético disfrazándolo de invasión extraterrestre. Pero los chavales que acudían en masa a los autocines para asistir a aquellos apocalipsis de serie B, los disfrutaban desde una perspectiva distinta: desde el asiento de atrás del coche. Mientras la hecatombe nuclear inminente seguía pendiente de un hilo, ellos retozaban a ritmo de rock and roll e imitaban las poses y las vestimentas de James Dean o Marlon Brando. Decididos a no dejarse intimidar, empezaron a vivir sus vidas como les parecía que debían hacerlo y experimentando en sus propias carnes la aventura y el riesgo. A tanta velocidad que daba vértigo.

Cuando Frankie Lymon & The Teenagers grabaron su canción, sus temas anteriores ya habían irrumpido con fuerza en las listas de ventas, como por ejemplo Why Do Fools Fall in Love y I Want You to Be My Girl. Convertido en un niño prodigio por la industria musical, Frankie encarnaba el ideal del estilo high-school de la época, hasta entonces dominado por los intérpretes blancos. No lo había tenido fácil para superar los prejuicios raciales que marcaron su infancia: se había criado en Harlem y a los diez años perteneció a una pandilla callejera que se dedicaba a trapichear con droga y cometer pequeños hurtos. Hasta que a los doce años empezó a tener serios problemas con la policía y decidió emprender una carrera musical junto a sus hermanos para alejarse de las calles.

Y sobre eso trata precisamente I’m Not a Juvenile Delinquent: «No soy un delincuente juvenil/ No-no-no…/ Haz lo correcto/ y no harás nada malo/ La vida será tan buena que estarás en el paraíso./ Lo sé, porque no soy un delincuente juvenil./ Escuchad, chicos y chicas/ no tenéis porque estar tristes/ y la vida es lo que hacemos con ella / Todo depende de vosotros/ Lo sé porque no soy un delincuente juvenil./ Es fácil ser bueno, lo difícil es ser malo/ aléjate de los problemas y te alegrarás/ Sigue mi consejo, y ya verás/ lo feliz que serás/ Oh-oh, chicos y chicas, ésta es mi historia/ y añado toda mi gloria/ Lo sé, porque no soy un delincuente juvenil…/ No, no, no, No soy un delincuente juvenil».

El último acto de su drama personal tuvo lugar en 1968. Consumido por sus adicciones, Frankie murió a los 25 años en la casa que su abuela tenía en Harlem. Como muchos artistas de su generación, Lymon vivió demasiado rápido y nos dejó demasiado pronto, al estilo de James Dean, fallecido en un accidente de coche antes de que la película que hizo de él un mito llegase a las pantallas. «El secreto de James Dean ha sido saber morir en el momento preciso —declararía al respecto Humprey Bogart— De haber vivido más años, nunca hubiera podido sobrevivir su leyenda».