El Caos reina en el Tribunal de las Bestias

/grabado incluido en El proceso penal y la pena capital de los animales (1906) de E.P. Evans

Asumiendo que para Hobbes «el hombre es un lobo para el hombre», las actas judiciales de la Edad Media nos sorprenden con causas abiertas contra cerdos homicidas que fueron enviados a la horca, gorriones procesados por disturbios en una iglesia y hasta una manada de ratas absueltas por un defecto de forma.

Una de las primeras lecciones de las facultades de periodismo de todo el mundo es que si un perro muerde a un hombre no es noticia, pero si ocurre lo contrario sí lo es, por lo inaudito. El 5 de marzo de 1986, el London Financial Times llevó en portada a unos aldeanos de Malaca (Malasia) que mataron a golpes a un perro acusado de formar parte de una banda de ladrones que se transformaban en animales para llevar a cabo sus delitos. Si bien es cierto que sucesos como éste son actualmente perseguidos, gracias a las leyes internacionales sobre el maltrato animal, conviene recordar que en toda Europa, a lo largo de la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XIX, los animales fueron juzgados por sus crímenes contra los humanos. Durante siglos, perros, cerdos, vacas, ratas e incluso moscas y orugas “respondieron” ante los tribunales por cargos que iban desde asesinato hasta la obscenidad. Así lo refiere el erudito, lingüista y defensor de los derechos de los animales estadounidense Edward Payson Evans en La persecución penal y la pena capital de los animales, publicado por primera vez en 1906, bajo el epígrafe Insectos y bestias ante la ley.

Pongamos un ejemplo: en 1494, en Clermont (Francia), un cerdo fue arrestado por «asfixiar y desfigurar a un niño en su cuna». El juicio se celebró de manera solemne y al acusado se le asignó un abogado de oficio. Según declararon los testigos, «en la mañana del día de Pascua, quedando el infante solo en su cuna, dicho cerdo entró en la casa y se comió la cara y el cuello del niño (…) que en consecuencia abandonó esta vida». A la vista de las pruebas y sin contemplar atenuantes que rebajaran la pena, el juez dictó sentencia: «Con aborrecimiento y horror ante dicho crimen, y a fin de que se dé ejemplo y se mantenga la justicia, este tribunal juzga, sentencia, pronuncia y designa que dicho puerco, retenido en calidad de prisionero y confinado en esta abadía, sea ahorcado y estrangulado por el verdugo en un patíbulo de madera».

Por sorprendente que parezca, no se trató de un caso aislado. La portada del libro de Evans, nos muestra a otro cerdo, vestido con chaqueta y calzones, a punto de ser ajusticiado por un crimen similar en la plaza del mercado de un pueblo de Normandía en 1386. La indumentaria equiparaba al animal ante la ley de los hombres, atribuyéndole únicamente sus vicios y despojándole así de virtudes. En consecuencia, al criminal era tratado como un animal (y viceversa). Para refrendarlo, Evans detalla más de doscientas causas: una bandada de gorriones procesados por interrumpir la eucaristía en una iglesia, otro cerdo ejecutado por robar una hostia de comunión o un gallo acusado de brujería y quemado en la hoguera por poner un huevo.

Conocemos la leyenda del flautista de Hamelín a través de los Hermanos Grimm pero, ¿quién ha oído hablar de Barthélemy Chassenée, un jurista francés del siglo XVI, que se hizo famoso como abogado defensor de unas ratas? Acusadas de «devorar con ánimo criminal y destruir sin sentido» las reservas de cebada, ninguna de ellas compareció ante el tribunal el día señalado, y Chassenée hizo uso de toda su astucia legal para excusarlas. Probablemente las ratas no habían recibido la citación judicial ya que se mudaban constantemente de un pueblo a otro; pero aunque lo hubieran hecho, estarían demasiado asustadas para acudir, ya que, como todo el mundo sabe, se verían expuestas al ataque de sus enemigos mortales, los gatos. Ante la incapacidad de persuadir a los aldeanos para que vigilaran a sus mascotas, el juez sobreseyó la causa.

“JUICIO de una cerda y sUS LECHONES en Lavegny", GRABADO INCLUÍDO EN El libro de los días (1863) editado por Robert Chambers.

La indumentaria equiparaba al animal ante la ley de los hombres, atribuyéndole únicamente sus vicios y despojándole así de virtudes. En consecuencia, al criminal era tratado como un animal (y viceversa).

En 1457, una marrana fue condenada por asesinato y sentenciada a ser «colgada por las patas traseras de un árbol de la horca». Encontraron a sus seis lechones manchados de sangre y les acusaron de ser cómplices pero, debido a la falta de pruebas y a su «tierna edad», fueron absueltos. A la hora de aplicar la presunción de inocencia, los jueces se mostraban más indulgentes. En 1587, incluso fallaron a favor de una bandada de gorgojos, acusada de dañar un viñedo, concluyendo que ejercieron su derecho natural al alimento y, en compensación, se les concedió una vid propia.

Para Evans, la falta de virtud de los animales a menudo iba asociada a las bajas pasiones de los hombres. En 1750, un hombre y una mula fueron sorprendidos en pleno acto de sodomía. La fiscalía pidió la pena de muerte para ambos: el hombre fue sentenciado, pero el animal fue dejado en libertad bajo el argumento de que fue víctima de violencia y no había participado en el delito de su amo por propia voluntad. El párroco del lugar declaró que la conocía desde hacía cuatro años, que «siempre se había mostrado mansa y nunca había dado ocasión de escándalo a nadie, y por tanto era, en palabra y obra y en todos sus hábitos de vida, una criatura muy honesta».

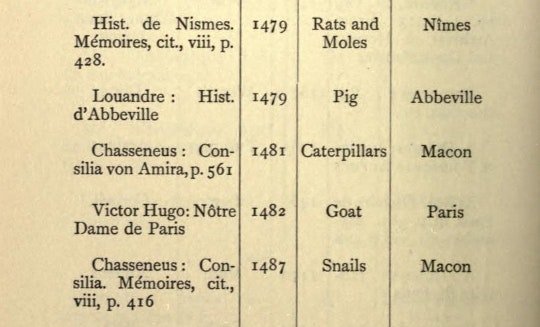

Detalle del Apéndice de El proceso penal y la pena capital de los animales (1906) de E. P. Evans en el que se incluye una relación de los acusados: ratas, topos, cerdos, orugas, cabras y caracoles.

Durante siglos, perros, cerdos, vacas, ratas e incluso moscas y orugas “respondieron” ante los tribunales por cargos que iban desde el asesinato hasta la obscenidad.

Entonces, ¿cuál era el verdadero propósito de estos procedimientos largos y extravagantes? El deseo de venganza no pudo haber sido el único motivo. Para refutarlo, Evans cita varios casos de objetos inanimados llevados ante la justicia: en Grecia, una estatua que cayó sobre un hombre fue acusada de asesinato y sentenciada a ser arrojada al mar; en Rusia, una campana que repicaba demasiado alegremente con motivo del asesinato de un príncipe fue acusada de traición y exiliada a Siberia.

Representar a los animales como un peligro para la sociedad tampoco resulta un argumento convincente. El papa Esteban VI acusó a su predecesor, Formoso, de perjurio y de haber accedido al papado ilegalmente. Nueve meses después de su muerte, ordenó exhumar su cadáver para someterlo a juicio en un concilio que reunió a tal fin y que hoy conocemos como Concilio Cadavérico o «Sínodo del Cadáver». Vestido con sus ropajes pontificios y colocado en un trono de la Basílica de San Juan de Letrán de Roma en enero de 897, Formoso fue defendido por un diácono ante el tribunal eclesiástico. Tras conocerse el veredicto de culpabilidad, el verdugo empujó al cadáver del trono, le despojó de sus ropas, cortó los tres dedos benditos de su mano derecha y arrojó sus restos al río Tíber para que «desapareciesen de la faz de la Tierra».

ilustración de El proceso penal y la pena capital de los animales (1906) de E. P. Evans.

Su mayor miedo no era que se infringieran las leyes, sino algo mucho peor: aceptar que el mundo en el que vivían no se regía por ley alguna.

En conjunto, los precedentes señalados por Evans sugieren que el verdadero fin de dichos juicios era psicológico. Si algo tuvieron en común los antiguos griegos y los europeos medievales fue, precisamente, su temor a la anarquía. Su mayor miedo no era que se infringieran las leyes, sino algo mucho peor: aceptar que el mundo en el que vivían no se regía por ley alguna. Primero, una estatua cae sobre un hombre sin razón aparente; luego, un cerdo mata a un bebé mientras su madre está en misa; a continuación, enjambres de langostas arrasan los cultivos y, más tarde, la sombra de la corrupción se cierne sobre la Santa Sede. Lo mismo que hoy en día recurrimos a los científicos para interpretar sucesos que por sí mismos se nos antojan inexplicables, la función de los tribunales no era otra que domesticar el caos, imponer su orden en un sucesión de “accidentes” y redefinirlos como “crímenes”.

Regresemos ahora al 2 de abril de 1986: «Una mujer intentó suicidarse saltando desde una ventana del piso 12 y aterrizó sobre un vendedor ambulante, fue acusada de homicidio involuntario —informó Los Angeles Times— La fiscalía de Taipei (Taiwán) concluyó que Ho Yu-Mei, de 21 años, fue responsable de la muerte del vendedor porque no se aseguró de que no hubiera nadie debajo antes de arrojarse al vacío. Ho argumentó que pensaba que el hombre se habría alejado antes de que su cuerpo llegara al suelo. También amenazó con demandar al vendedor por interferir en su decisión de quitarse la vida».

Poco tiempo después, el 21 de octubre de 1988, en Caballito (Buenos Aires), un caniche se precipitó al vacío desde el balcón de un piso 13 e impactó sobre una mujer, de 75 años, que falleció en el acto. Otra mujer se apresuró a cruzar la avenida para socorrerla y fue arrollada por un autobús. Como consecuencia de ello, un testigo de ambos accidentes sufrió un ataque al corazón y los servicios médicos confirmaron su defunción de camino al hospital. ¿Qué hubieran pensado Evans y Chassenée al respecto?