El exilio interior: los topos durante el franquismo

/«Los Topos» —término acuñado por Manuel Leguineche y Jesús Torbado en su bestseller publicado en 1977— permanecieron ocultos durante décadas por temor a las represalias del franquismo. Vivieron como prófugos y a la vez fueron prisioneros de sí mismos, rehenes de sus propias familias y hasta de sus vecinos.

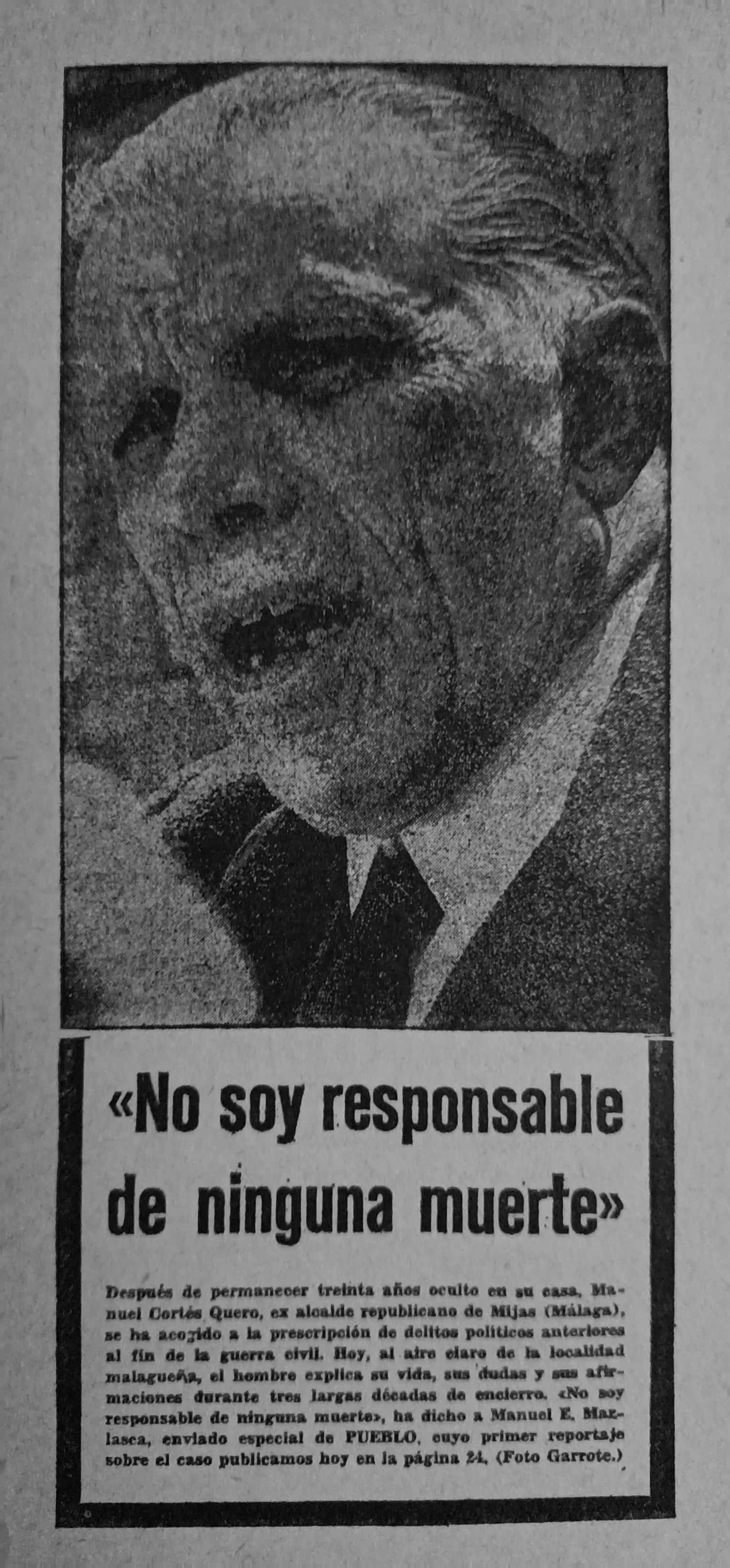

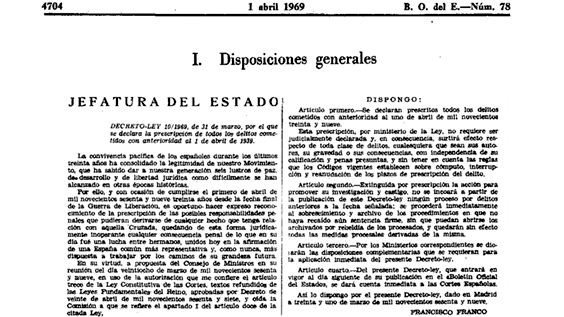

La última vez que El Lirio de Moguer vio la luz del sol fue el 29 de julio de 1936, cuando las tropas nacionales tomaron las calles de Málaga. Desde entonces vivió emparedado en casa de su hermana, entre dos muros, con una escopeta apoyada en la barbilla. «Estaba dispuesto a quitarme la vida si me descubrían», reconoció Manuel Piosa Rosado, que así se llamaba, al reportero del diario Informaciones en 1969, recién publicado en el Boletín Oficial del Estado el Decreto Ley en virtud el cual se declaraban prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939, fecha oficial del fin de nuestra Guerra Civil. El día 12 del mismo mes, don Manuel Cortés Quero, que había sido el último alcalde republicano del pueblecito de Mijas, se presentó en el cuartelillo para solicitar su carné de identidad. Los periodistas se lo encontraron en un bar «tomando una copa y unos boqueroncillos fritos» con los amigos y la familia.

Aquellos integrantes del batallón de las sombras que, como El Perdiz, se echaron al monte, volvieron la espalda a quienes se quedaron atrás para convertirse en piedra

«Tenía un buen escondite —le confió a Manuel Marlasca del periódico Pueblo—. Era un hueco que había en la pared. Ya estaba tapado cuando llegué, pero, como sabía que en aquel lugar existía una especie de alacena, abrimos un agujero y lo tapamos con un cuadro, no sin antes meterme yo dentro». En cambio, Miguelico El Perdiz prefirió que su rastro se perdiera al aire libre, en pleno corazón de Sierra Morena. Cazador furtivo y afiliado a UGT, pasó una semana bajo tierra para eludir a los falangistas. Treinta años después, regresó de entre los muertos y bajó a la plaza del pueblo a reencontrarse con los suyos. Cuando el párroco de Bailén acudió a verle a su casa, le pidió a su mujer que abriera puertas y ventanas para que corriera el aire «y que por fin respire este hombre».

Ese aire viciado, que para Antonio Machado olía a cerrado y sacristía, asfixió a varias generaciones que vivieron con las puertas a medio entornar, temiendo aún más al vecino que a la autoridad. El ruido del mundo atravesaba los muros más gruesos y, en cierto modo, el topo puede tomar parte en todo y nada de lo que le sucede fuera se le escapa. Al contrario que Shoichi Yokoi, el soldado japonés que sobrevivió en la jungla de Guam durante veinticinco años, ajeno al discurrir de la II Guerra Mundial, algunos consiguieron asomar la cabeza. «Me vestiría de mujer. Y naturalmente saldría por la noche —aventuraba el alcalde de Mijas—. Si algún peligro habría de cruzarme con alguien este desaparecería al verme con ropas femeninas y con un pañuelo en la cabeza».

Pero aquellos integrantes del batallón de las sombras que, como El Perdiz, se echaron al monte, volvieron la espalda a quienes se quedaron atrás para convertirse en piedra. Seres humanos transformados en muebles para evitar caer en manos de sus enemigos y que permanecieron ocultos durante décadas, sepultados en vida (si es que así puede llamarse) por miedo a la tortura y la muerte violenta. Víctimas de los vencedores que se encerraron voluntariamente, plegándose a una existencia casi embrionaria, donde la auténtica amenaza acecha bajo el sol, a plena luz, y no en la oscuridad del habitáculo. Cuando el periodista pregunta: «Durante estos treinta y cuatro años, ¿no sentía deseos de abandonar su encierro?», quien se había resignado, responde: «Jamás. Me encontraba muy a gusto».

Los había que mataban el rato leyendo, aliñando aceitunas, haciendo dulces de membrillo o arreglando sillas de enea. Otros experimentaban pesadillas recurrentes y maldecían su suerte tras asegurarse que nadie escuchaba. La mayoría espiaban el exterior a través de una miserable rendija y acostumbraban los oídos al sonido de la propia voz, que estamos acostumbrados a oír con nuestra propia garganta. Como en los versos de Cernuda: «en medio del silencio: todos mudos, desolados del desorden endémico, que el temor, sin domarlo, así doblega».

Por paradójico que resulte, Saturnino de Lucas Gilsanz, se sintió libre durante su estancia clandestina en la parroquia segoviana de Mudrián. Con la connivencia del cura, el joven abogado socialista se acostumbró a la rutina intramuros del prófugo, recibiendo la eucaristía en secreto mientras los nudillos de las fuerzas vivas aporreaban la puerta de la sacristía. «Una noche, a las doce y media, escuché ruidos extraños en la iglesia del pueblo y avisé rápidamente a mi hermano —recordó en la entrevista—. Sospeché que aquello era un fuego y, efectivamente, con mi intervención conseguí que no se destruyera el templo. Lo que no supieron los vecinos nunca es que el “muerto” fue quien salvo la iglesia de una catástrofe».

Cuando el periodista pregunta: «Durante estos treinta y cuatro años, ¿no sentía deseos de abandonar su encierro?», quien se había resignado, responde: «Jamás. Me encontraba muy a gusto»

A juzgar por la expresión con la que fue retratado por el fotógrafo del diario YA, y que encabeza este artículo, la sensación de peligro no remitió con el paso de las semanas, los meses y los años. Su resistencia pacífica se convirtió en pasiva resiliencia y sus fronteras alcanzaron hasta donde se lo permitieron el ojo de la cerradura y las grietas del techo. Desde 1940 se ocultó en el desván de la casa de sus padres, donde permaneció 30 años más. Tras la muerte de sus padres en 1968 se planteó salir, pero no lo hizo hasta el decreto de 1969, con 59 años de edad, falleciendo a los pocos meses. Los rigores del confinamiento, que pasó sentado y tumbado, apenas le permitían dar dos pasos sin tambalearse. Ya no había vida para él de tapias afuera y, cuando por fin traspasó el dintel de la puerta, tuvo que enfrentarse a un sociedad que tiene poco que ver con la que una vez abandonó.

No llegaría a ve publicado Los topos, el famoso libro de Leguineche y Torbado, un gran éxito editorial de los setenta y que no llegó a las librerías hasta que la muerte de Franco. Dicen que la cultura hace cobardes a los hombres pero, en los años en los que la pareja de periodistas recorrió España de punta a punta en su Renault 8, durmieron muchas veces al raso y se hicieron pasar por cualquier cosa con tal de recopilar testimonios que ambos sabían que eran impublicables. La historia no puede borrarse porque el pasado siempre deja huellas, más aún cuando discurre subterránea, agitada, oscura e inconfesable como ésta. Erasmo de Roterdam, que se pasó toda la vida huyendo sin poder ocultarse, se preguntaba si acaso existe alguna diferencia entre los que se dejaban fascinar por las sombras e imágenes de las cosas en la caverna de Platón, sin desear nada y sin estar satisfecho de sí mismos, y aquel sabio que, habiendo salido de la cueva, ve las cosas en su verdadera realidad.

Manuel Piosa Rosado, El Lirio, con Manu Leguineche y Jesús Torbado, autores de Los topos.