Octubre trans: infancia

/Alana Portero escribe sobre algo tan importante como la infancia y la identidad de género: «La niña que fui soportó la tortura sexual conversiva de un depredador y solo se convirtió en una mujer aterrada que había normalizado la recepción de la violencia hasta buscarla (y encontrarla) en su vida adulta. Pero en ningún caso esa niña, esa mujer, desapareció»

POR ALANA PORTERONi siquiera tengo un primer recuerdo al respecto. Sé que un día dejé de cantar y de bailar. Empecé a hacerme pis en la cama y mi leve tartamudeo se transformó prácticamente en una afasia. Leía y eso era todo. Lloraba muy poco.

Siempre tenía el cuerpo lleno de moretones, lo achacaban a mi antológica torpeza, pero ya casi no jugaba. En el colegio apenas me movía del pupitre o de los bancos del patio. En casa siempre sobre la cama con un cómic o un libro en las manos. A veces tampoco leía y simplemente me quedaba quieta dejando pasar el tiempo. Desde entonces odio el silencio.

«Él apelaba a mi falta de hombría, siempre en los mismos términos, hasta que aprendiese la lección y empezase a comportarme como uno de los chicos esto iba a continuar. Era culpa mía. Por maricón, por niñata, por mostrar blandura, cobardía y torpeza»

Le gustaba morderme. Es el primer recuerdo que puedo rescatar. Primero me obligaba a morderme yo misma el antebrazo y sobre la marca de mi dentadura dejaba la suya. Al poco tiempo ya conocía mi anatomía de memoria y tales cálculos no eran necesarios.

Era prácticamente impotente, aún me pregunto cómo fue capaz de engendrar a sus tres hijos. A los cuatro años y medio aprendí que por mucho que se empeñen, no violan las pollas, violan los hombres. Y que la violencia puede llegar a asumirse como el hambre, el sueño y la risa. También aprendí que la familia puede ser una tela de araña capaz de absorber el sonido, el dolor y la pena e incorporarlos a su tejido conectivo. Y que las mujeres estamos solas desde que nacemos.

Cada vez que sucedía, una vez al mes —quizá dos— durante nueve años, él apelaba a mi falta de hombría, siempre en los mismos términos, hasta que aprendiese la lección y empezase a comportarme como uno de los chicos esto iba a continuar. Era culpa mía. Por maricón, por niñata, por mostrar blandura, cobardía y torpeza. Por no echarle cojones.

La insistencia discursiva era tanto o más notable que la depredativa. Aún me pregunto si lo creía de verdad. Si en algún punto de su mente estaba convencido de hacer lo correcto. 27 años después hasta me pregunto si tenía razón.

NEGACIONES QUE MARCAN

«Del mismo modo que la mayoría de los abusos sexuales en la infancia se dan en la familia y se perpetúan en la incredulidad ante el testimonio de la víctima, así opera la negación identitaria. El caso es aligerar lo que los niños y niñas tengan que decir porque “no son conscientes de lo que dicen”, “son muy pequeños para conocerse”»

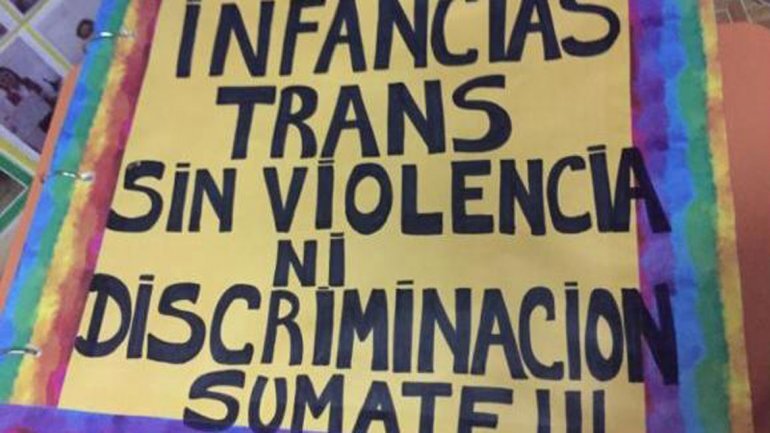

En los últimos meses, uno de los argumentos tránsfobos que se ha extendido entre el feminismo transmisógino consiste en emprender la abolición del género a través de la negación del mismo en la infancia. Ante testimonios de madres preocupadas porque sus criaturas manifiestan marcadores de género contrarios al asignado (contra este último parece que la abolición va más despacio y las herramientas son algo más laxas), se contrapone un abanico de consejos que empiezan por algo tan sano como explicarle al niño que puede ser un príncipe y llevar vestidos, pero que terminan recomendando terapia cuando el mismo niño insiste en reclamar una identidad de género definida y posicionarse, con las herramientas expresivas de las que dispone, como trans. No hay academia o supuestos teóricos que puedan hacer frente a la realidad material, realidad que estas personas niegan siempre que no se ajusta a sus mitologías de feminidad neolítica. Si es necesario frivolizar con la palabra de una menor de edad, se frivoliza. Del mismo modo que la mayoría de los abusos sexuales en la infancia se dan en la familia y se perpetúan en la incredulidad ante el testimonio de la víctima, así opera la negación identitaria. El caso es aligerar lo que los niños y niñas tengan que decir porque «no son conscientes de lo que dicen», «son muy pequeños para conocerse» o el falsamente aliado «hay que dejarles en paz». El adultismo no es la caricatura que se hace de él, colocando a las criaturas como tiranos de sus padres y madres o a estos como educadores flojos; el adultismo es origen de violencia constante que deja secuelas, es negación de opinión, sentimientos y necesidades solo porque son demandadas en un lenguaje aún por desarrollar que exige un esfuerzo para ser entendido. El adultismo también es vagancia, omisión y dejadez.

EXISTE Y PERSISTE

Cuando un niño o niña expresa dudas sobre su género, o, más allá, seguridades sobre el mismo, quien frivoliza con esa vivencia es quien la reduce a roles, estéticas y amaneramientos. Estas son herramientas de expresión, las únicas que estas criaturas conocen, exigir una explicación pormenorizada de la identificación de género a un ser humano de ocho años es tan grotesco como exigírsela a alguien mayor. Cuando se hace burla del concepto «construcción social» o se malinterpreta a menudo es porque no se tiene ni la más remota idea de lo que se habla.

Por qué supe, yo misma, muy temprano, que era una mujer: porque, expuesta a ejemplos de masculinidad y feminidad tradicionales más o menos por igual, elegí —no recuerdo voluntad en ello, simplemente sucedió— copiar los femeninos, entendí que me hacían sentir más cómoda, libre y tranquila. Fue la negación de los mismos y la imposición de las masculinidades lo que me destrozó la vida. Aprendí a performar una masculinidad torpe pero lo suficientemente creíble que me otorgó algunos privilegios a cambio de reducir a pulpa mi salud mental de por vida. Una escucha real por parte de mis padres o profesores, no la que se ejerce con los niños y niñas, que es falsa y supremacista, me hubiera evitado 38 años de miseria y confusión. Puede que haya niños y niñas que solo quieren jugar o experimentar con juegos y estéticas tradicionalmente pertenecientes al género contrario al que fueron asignados, pero os aseguro que la infancia trans existe y persiste.

Aplicando la «solución» de estas luminarias del género dejamos que los niños jueguen y experimenten, de acuerdo, y si insisten, qué. De pronto no son creíbles, no saben lo que dicen o se han confundido. Y si persisten más, qué. Terapia para que no se muevan los cimientos teóricos de mamá y papá. Pasamos de la libertad sin género a la conversión.

«Todo el universo paralelo que conforma la transfobia se cimenta en el nulo contacto con la realidad trans. En una serie de complejísimos bulos a mitad de camino entre lo teórico y lo Dickensiano que se desmontan pasando una tarde conversando con alguna de nosotras»

La patologización y la conversión han sido tradicionalmente las reacciones políticas a nuestra posición en el mundo. Y no son más que la institucionalización sistémica de la violencia represiva capitalista, masculina, cis, heterosexual, colonialista y blanca. Que se ejerza sobre un hijo o una hija no lo convierte en algo tolerable. Nunca es por su bien. Es por el bien familiar.

Es desolador que la hoja de ruta abolicionista del feminismo blanco emparente en recursos dialécticos y materiales con el patriarcado torturador de mujeres y la ultraderecha. Y que además pretenda presentarlo como un acto de filantropía y de hackeo al binarismo.

La paralogía que estoy leyendo de un tiempo a esta parte consiste en la expresión constante de una voluntad sincera de proteger a la infancia de la hormonación forzada. Como si tal cosa existiese. Como si bastase decir al médico que la niña se pinta barba para que le empiece a arrear jeringuillazos de testosterona al más puro estilo olímpico de la RDA.

La niña Avery Jackson es considerada una referente transgénero pese a su corta edad. Ha sido portada de National Geographic

TRANSFOBIA Y FALTA DE REALIDAD

Todo el universo paralelo que conforma la transfobia se cimenta en el nulo contacto con la realidad trans. En una serie de complejísimos bulos a mitad de camino entre lo teórico y lo Dickensiano que se desmontan pasando una tarde conversando con alguna de nosotras.

«La niña que fui soportó la tortura sexual conversiva de un depredador y solo se convirtió en una mujer aterrada que había normalizado la recepción de la violencia hasta buscarla (y encontrarla) en su vida adulta. Pero en ningún caso esa niña, esa mujer, desapareció»

No hace falta sacarse la cátedra de estudios feministas de la Universidad de Columbia para entender que la clínica no funciona así. Precisamente la comunidad trans (también la infantil, que guste o no guste, existe y tiene opiniones que han de ser escuchadas) lleva peleando por la eliminación de trabas para acceder a una atención sanitaria de calidad desde su misma fundación. Al niño, a la niña, no les van a hormonar tan fácilmente, van a tener que llegar a la pubertad, van a ser sometidas a seguimientos y si finalmente desemboca en una terapia de sustitución hormonal, primero se suprime el desarrollo a través de —en las chicas trans— inhibidores de la testosterona, un proceso perfectamente reversible llegado el caso. La hormonación propiamente dicha será a una edad en la que, como individuos, ya estén más allá de expresar marcadores de género, podrán argumentar cualquier demanda o necesidad que tengan al respecto. Desde hace mucho saben que les va la vida en ello. El mundo entero se lo recuerda cada día.

Criar eliminando las connotaciones sociales y estéticas de género es maravilloso y loable, intervenir sobre la identidad de un niño a través de la jerarquía, la experiencia y la capacidad expresiva de un adulto en contraposición a las limitadas herramientas del menor, es la clase de manipulación que se ejerce desde el poder y es la semilla del maltrato. Que no quepa ninguna duda.

Quizá la comparación os resulte exagerada, indignante o monstruosa. El abuso infantil es la enajenación total de la voluntad de un niño o de una niña. Y desde luego acaba siendo un elemento descomunal de su construcción personal. Pero es cuestión de grados. Del mismo modo que en un extremo de la violencia machista está la luz de gas y en el otro el asesinato. La crianza en libertad no es un traje a medida de los padres. Debería ser uno a medida de los hijos.

No hay terapia que logre la conversión, no hay violencia o manipulación que sea capaz de «revertir» la identidad trans. No hay teoría o actitud que pueda eliminar una realidad humana que siempre ha estado ahí. No hay brutalidad doméstica capaz de cercenarlo por completo. Todo este corpus teórico y práctico, todos estos estratos de violencia destinados a evitar lo inevitable tienen un único resultado: arruinarnos la vida. Dejarnos marcas indelebles que nos convertirán en adultos emocional o físicamente mutilados. O precipitar nuestra muerte.

La niña que fui soportó la tortura sexual conversiva de un depredador y solo se convirtió en una mujer aterrada que había normalizado la recepción de la violencia hasta buscarla (y encontrarla) en su vida adulta. Pero en ningún caso esa niña, esa mujer, desapareció. Tampoco la psiquiatrización sirvió para conseguir el borrado identitario a pesar de intentarlo con encono. Tampoco el castigo autoinflingido. Nada sirvió.

En nombre de ninguna libertad ulterior debería permitirse una sumisión semejante. Y si el plan maestro para derrocar al patriarcado pasa por extraer la voluntad de futuros hombres y mujeres a través de la violencia en cualquier grado, maldito sea.