Ocurrió en Woodstock: la (otra) contracultura para adolescentes

/A principios de los años setenta, las editoriales de cómic estadounidenses se apresuraron a incorporar sucesos de la vida real a las páginas de sus historietas. Varias colecciones destinadas al público femenino se inspiraron en el Festival de Woodstock y el desencanto de la Era de Acuario para tranquilizar a los sectores más conservadores.

En 1971, las revistas más populares entre las adolescentes norteamericanas publicaban un anuncio que se apropiaba del eslogan promocional del largometraje documental sobre el festival de Woodstock, estrenado un año antes, para vender bisutería: «Nadie que haya estado allí volverá a ser el mismo que estuvo allí volverá a ser el mismo». El saqueo iconográfico de aquellos tres días de Paz y Música que marcaron a una generación fue incluso más lejos, al añadir a la ecuación sus dos emblemas, una paloma y una guitarra inmortalizados en un cartel por el artista neoyorquino Arnold Skolnick. A simple vista, el dato puede parecer anecdótico, pero deviene rasgo sintomático. Hace años, entrevisté al crítico musical Jaime Gonzalo, con motivo de la publicación de Poder Freak: una crónica de la contracultura (Libros Crudos, 2009-2014): «La contracultura fue otra revolución industrial —señaló sin grandes aspavientos— Un gran laboratorio de cobayas en el que se experimentaron nuevas formas de consumo y, sobre todo, de mercancía. Un mito comercial que certifica la constante autoreformulación del capital, al que nada escapa».

En plena resaca del Verano del Amor y con los sangrientos detalles del juicio a la Familia Manson acaparando los titulares de la prensa, las publicaciones juveniles se adentraron en la contracultura con pies de plomo. Las historietas “para chicas” cedieron el protagonismo a jóvenes decididas a romper con las convenciones del sueño americano, ya fuera a lomos de una motocicleta, sumándose a las protestas estudiantiles por los derechos civiles o experimentando por primera vez el subidón psicodélico en un festival de música. Siempre y cuando nuestra heroína alcanzara la redención en las últimas páginas, claro. Para muestra, la portada de Teenage confesions, en la que una jovencita fantasea con el peligro, la emoción y el empoderamiento de convertirse en una imitadora de Tura Satana, vestida provocativamente para la época, con el estómago al descubierto y los labios pintados de rojo sangre. El alegato exploitation de Russ Meyer, Faster, Pussycat! Kill! Kill! (1965), tardaría una década en ser abrazado por la escena underground, por lo que la trama parece inspirarse en las películas de moteros que calaron en el imaginario colectivo de los estadounidenses: The Wild Angels (Roger Corman, 1966) y, sobre todo, Easy Rider (Dennis Hopper, 1969), estrenada el mismo año en que vieron la luz aquellas viñetas. Como contrapunto moralista, el giro final de la historia revela que el peligroso matón es un agente encubierto en una banda de delincuentes, y la inocente muchachita que no se salta las leyes es, en realidad, «su tipo de chica».

El fondo editorial de Charlton Comics, así como sus personajes serían adquiridos por la editorial DC Comics en 1983, pasando a engrosar la lista de personajes de la compañía de Warner Bros. En 1976, Young Love la editorial apostaría por una línea algo más agresiva, dejando a su protagonista masculino compuesto y sin novia, seducida por un tipo que viste chaqueta de cuero con calaveras bordadas. Desde el sillín de la chopper, la reina del instituto se da a la fuga abrazada a un macarra de aspecto mefistofélico y astuto que parece salido de Psychomania (Don Sharp, 1973) o de la Iglesia del Proceso del Juicio Final. Ni que decir tiene que en las últimas viñetas, la descarriada vuelve al redil dispuesta a sentar la cabeza y pasar por el altar, como Dios manda.

«Un hippie es alguien que parece Tarzán, camina como Jane y huele como Chita», se burlaba Ronald Reagan, por aquel entonces gobernador de California, de los universitarios que secundaban las huelgas en el campus de Berkley. Con esas palabras pretendía restarle importancia a lo que la revista TIME definió en grandes titulares como «una revuelta a nivel nacional» o «la revolución psicodélica». La imagen de Wyatt (Peter Fonda) y Billy (Dennis Hopper) haciendo rugir los motores de sus motocicletas y lanzándose a la carretera con Born to be Wild sonando a todo volumen, se convirtió en un símbolo de la búsqueda de la libertad individual al margen de la sociedad y de las restrictivas leyes federales. Los ideales y esperanzas de toda una generación confluyeron en un sentimiento de fraternidad que abogaba por el amor libre y el pacifismo, e inspiraron un conato de rebelión contra lo establecido al ritmo de las visiones alucinógenas de The Doors, Grateful Dead y Jefferson Airplane.

Muchos jóvenes estadounidenses suscribieron con entusiasmo el lema de la psicodelia («cambia tu mente y cambiarás el mundo») y emprendieron su propio viaje de realización personal para experimentar con la vertiente más chamánica de la lisergia. La diáspora hippie buscó ampliar sus horizontes mediante el viaje (en sentido literal y figurado), acudiendo al reclamo del retiro espiritual en la hasta entonces apacible isla de Ibiza o los remotos santuarios del Nepal. Paradójicamente, aquellos últimos reductos, donde aún cabía la posibilidad de colmar sus ansias de paz y libertad y disfrutar de la vida en perfecta armonía con la naturaleza, se popularizarían como destinos turísticos de moda entre las clases más acomodadas.

«Nadie que haya estado allí volverá a ser el mismo que estuvo allí volverá a ser el mismo»

En De otro mundo, publicada en 1971, el ilustrador argentino Leandro Sesarego nos presenta a Amelia, una campesina gazmoña de diecinueve años, protegida y campesina, que ve como la llegada de un apuesto desconocido perturba la bucólica calma de su pueblo. A simple vista, Derek se asemeja más al Terence Stamp de Teorema (Pier Paolo Pasolini, 1968) que a su referente directo, Michael Lang, promotor y máximo responsable del festival de Woodstock. Aunque no se nombra directamente, el festival en el que nuestra protagonista recibirá «su primer beso como mujer adulta» podría haberse celebrado en una granja a las afueras de Nueva York, para estupor de unos vecinos que, al igual que los abuelos de Amelia, desconfiaban de los forasteros.

«Nadie me dijo que el precio de la entrada sería un corazón roto»

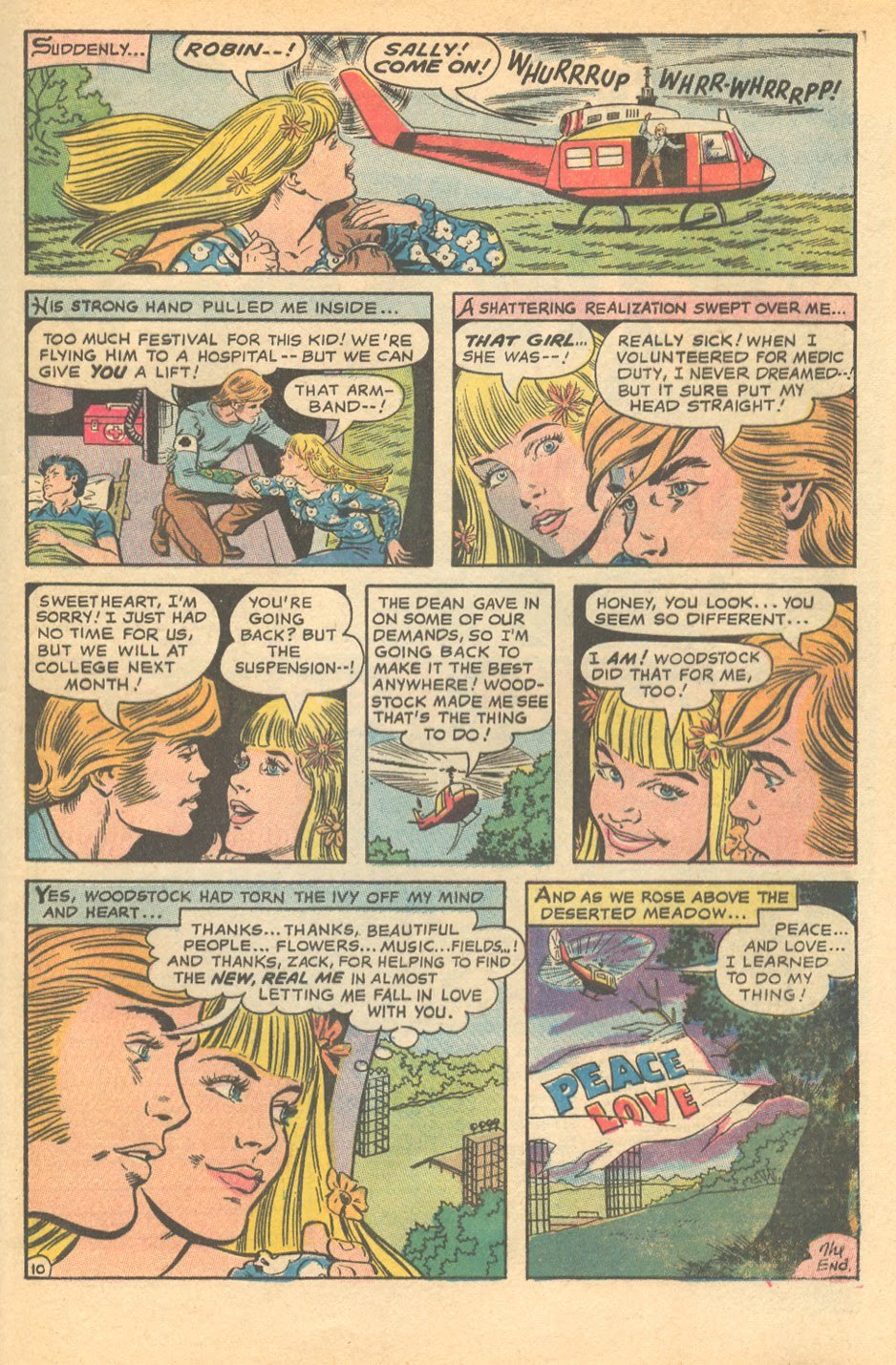

En cambio, para Sally y Robin, la pareja de universitarios de Encontré el amor en Woodstock, publicada un mes antes por DC, el macroevento que reunió a medio millón de personas es un globo de esperanza, una anomalía utópica en el devenir de la violenta historia del siglo XX. A él le han expulsado de la universidad por liderar una manifestación y ella le recrimina la falta de compromiso real en su relación. Cuando Robin le pide a Sally que se reúna con él en Woodstock, el hippie que se ofrece a llevarla en moto sí que guarda un notable parecido con Lang. Y tal y como se encarga de subrayar una de las asistentes a los conciertos, ninguno volverá a ser el mismo después de aquello.

«Un hippie es alguien que parece Tarzán, camina como Jane y huele como Chita»

Algo más interesante (y espinosa) resulta la versión de Gary Friedrich y Gray Morrow sobre el mismo tema para Marvel Comics. Sobre todo si tenemos en cuenta que, a pesar de la aparente provocación inicial, el guion termina claudicando en favor de los valores tradicionales. Y sin embargo, sus viñetas destacan por atreverse a tantear el erotismo y las drogas en un momento en el que la revolución sexual había perdido fuelle y el consumo de estupefacientes se había convertido, más que nunca, en un cliché. «Nadie me dijo que el precio de la entrada sería un corazón roto», se lamenta la protagonista infiel, seducida por otro hippie sin escrúpulos, antes de que su prometido acuda al rescate a puñetazos, erigido como salvaguarda de los valores heteropatriarcales. No resulta descabellado aventurar que, de haber existido en la vida real, el galán habría muerto de sobredosis a finales de los setenta, y que la pareja feliz acabarían divorciándose bien entrados los años ochenta.