España, Bajos Fondos (1): Cafetines de Dormir

/El periodista, que se hacía llamar «Detective Ros Koff», era en realidad Joaquín Verdugo Landi, pero en aquella España de principios del siglo que había perdido sus colonias, sumida en la miseria y la protesta, en la que pululaban ejércitos de mendigos y pilluelos, junto a lujos obscenos, muchos escritores adoptaban nombres enigmáticos para infundir misterio y peligro. Sus crónicas, como esta misma (publicada en Nuevo Mundo en mayo de 1916), muestran eso mismo, el lado oscuro de la vida nacional. Y, en aquella ocasión, cuando dio la medianoche, se encaminó hacia uno de los locales de peor fama, los llamados «cafetines de dormir». Pertenecían al escalafón más bajo de la noche, lugares oscuros y sórdidos en los que el proletariado, los mendigos y no pocos apaches pasaban la noche como fuese y por unos pocos reales. Ros Koff, quizás por temor o para darle más emoción a su relato, no fue solo, sino que lo acompañó un inspector de policía y dos guardias de seguridad, todos de paisano. Fueron hasta el número 35 de la calle de Calatrava, junto a la calle Toledo, y entraron en aquel «cafetín que sirve a la vez de dormitorio a mendigos, golfos y toda clase de gente maleante y es, como Domínguez [el policía] me había asegurado, digno de estudio y debía serlo también de una inspección sanitaria por parte de nuestras autoridades».

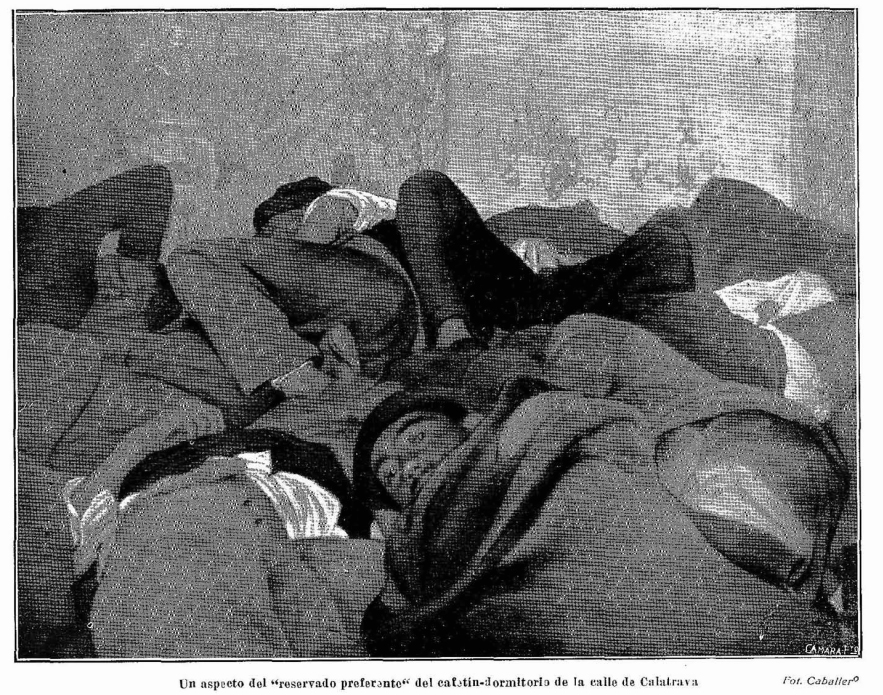

El terrible aspecto del cafetín de dormir del número 35 de la calle Calatrava

No eran los únicos lugares en los que resistir las inclemencias y la dureza de la noche para los pobres de las ciudades. Bernaldo de Quirós y Llanas Aguilaniedo, en La mala vida en Madrid, escriben: «Los pilluelos de la ciudad —pájaros de la selva, según Víctor Hugo— forman la avanzada principal de la mala vida. Van rotos y sucios. Como advierte un escritor, no son Pepito ni Juanito, cual por su aspecto infantil parecía natural, sino el Retoza, el Seis dedos y el Gabacho. Viven en la ciudad como el hombre primitivo vivió sobre la tierra, de la cosecha natural, de los despojos que quedan en el suelo. A veces la recolección es fácil, como la de las colillas; a veces peligrosa, como la de espoletas y cascos de metralla en los campos de tiro, donde la muerte acecha y les hiere. Se recogen los más felices en paradores y casas de dormir, los hoteles del hampa, como alguno los ha llamado (Mr. Marsillach); otros acuden a los refugios y asilos de noche, y los que llegan tarde se quedan en los montones de escombros, caldeados por estiércoles y detritus orgánicos, en cavernas, como verdaderos trogloditas, o bien dentro de la ciudad, en los ángulos de solares abandonados, en las garitas de los cuarteles, en los pórticos y en los quicios de las puertas. Acechando y esperando la ocasión de algún provecho, se brindan con un natural cortés, en sus relaciones con los señoritos, a toda comisión, a todo encargo. Sirven de soguilla en estaciones y mercados; son agentes de negocios de cualquiera; pero se rebelan contra toda relación de dependencia respecto a una sola persona: no toleran amo. El golfo, que lo es todo, que hace momentáneamente a todo oficio, nunca es criado. Solo conocemos una clase de jóvenes sirvientes: el sirviente de la casa de prostitución».

Personas hacinadas en el suelo en el cafetín de dormir

Los cafetines de dormir dibujan una estampa terrible y desoladora. En los bajos fondos, si no había un lugar en las casas de dormir se debía pasar la noche en los cafetines de dormir. Las primeras, las «casas de dormir», se hicieron tristemente célebres por proliferar escandalosamente con el cambio de siglo y ser retratadas por Pérez Galdós o Pío Baroja. También se las conoció como «habitaciones ocultas», que no eran otra cosa que cuartuchos o estancias practicadas en casi cualquier lugar de los edificios proletarios y donde por unas monedas (alrededor de 1912 costaban un real o menos) se podía pasar la noche en compañía de decenas de personas, todas ellas hacinadas en pocos metros cuadrados. Incluso las tabernas más miserables alquilaban habitáculos insanos, escondidos en la parte trasera, para vagabundos, fugitivos y apaches. Luego estaban los cafetines de dormir, como el que visitó Ros Koff, uno de los llamados «hoteles del hampa»: «Puedo afirmar que en mi vida he visto junta tanta miseria», contó para Nuevo Mundo. «En un lugar angosto y en penumbra, vi a unas trescientas personas sentadas en bancos de madera y con la cabeza echada sobre unas mesas», confiesa. Las dos fotografías son sobrecogedoras. Había tanta gente que el periodista tenía dificultades para atravesar los pasillos: «El paso era difícil porque los golfos amontonados en una doble fila formaban un estrecho callejón de carne humana», describe.

Los cafetines de dormir funcionaba pagando unos reales con los que pedir un café con leche, un café solo o un vasito de aguardiente para disponerse a pasar la noche, pero cada dos horas el tabernero lo despertaba para que abonase otra consumición. Algunos, en medio del sueño y el cansancio, para evitar caer al suelo, se ataban a las mesas. Los más «afortunados» podían ir a las estancias llamadas «reservadas» o «preferentes», que no eran otra cosa que unas sucias salas en las que se podía dormir en el suelo, hacinado junto a otras personas, pero sin que el dueño te molestase. Había, por supuesto, que pagar un poco más. Solían sucederse las redadas y los registros. A las seis de la mañana, todos eran echados del local, empujados a la calle, a la lucha por la vida.